Month: September 2020

[Editorial e Sumário]

[Coluna] A escola quilombola Cafundá Astrogilda

Por Júlio Dória

A formação da comunidade Quilombola Cafundá Astrogilda teve o seu início há aproximadamente 200 anos atrás (tirar). Alguns aspectos estruturais que estiveram presentes nos anos iniciais de sua formação, no século XIX, ainda se encontram presentes na complexa teia de solidariedade e de autogestão que caracterizam este território localizado na vertente sul do Maciço da Pedra Branca, no bairro de Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em meio às permanências e continuidades históricas, a manutenção e valorização das tradições e costumes afro-brasileiros são marcantes e de grande interesse na e para a comunidade. O apreço a sua própria história, bem como o empenho na preservação dos valores ancestrais da comunidade, se relacionam com as preocupações do cotidiano, principalmente aquelas voltadas para o empoderamento de seus jovens e adultos que precisam lidar com as demandas políticas, econômicas e sociais de natureza local ou nacional.

Nesse sentido, a comunidade Cafundá Astrogilda construiu no ano de 2018 uma escola autônoma e autogestionada objetivando atender as suas necessidades e interesses. Com uma metodologia própria baseada em conceitos e princípios oriundos da pedagogia libertária e uma tradicionalidade afro-brasileira, a Escola Quilombola Cafundá Astrogilda invoca uma perspectiva ao mesmo tempo complexa e particular da prática pedagógica. Oficinas extracurriculares, aulas construídas a partir dos saberes e fazeres tradicionais, aulas com as mulheres e homens mais velhos da comunidade, entre outras práticas, estão estruturadas no Projeto Político Pedagógico dessa escola.

Como não seria possível adotar velhas soluções para uma nova e específica realidade, a capacidade organizativa e intelectual dos quilombolas de Vargem Grande suscitou a necessidade de ressignificação dos saberes veiculados para a comunidade que eram e ainda são apreendidos em outros espaços – obviamente, fora dela. Por isso, a construção de uma escola própria que atenda não somente às necessidades práticas e materiais da comunidade se fez urgente, mas também, se(tirar) é igualmente necessário e fundamental a reorganização dos saberes bem como se reconhecer e ser reconhecido como um espaço de produção de conhecimento tradicional e formal capaz de construir o seu próprio local de ensino e aprendizado.

Que se inicie o combate ao epistemicídio e surjam novas formas de saberes e aprendizados baseados no que é importante para nós, que venha de nós e que ao menos para nós, faça sentido! Dessa forma, o sentido comunitário de uma escola não deve se circunscrever somente ao ensino e aprendizado voltados para a compreensão dos códigos e signos socioculturais, mas também deve se voltar para a própria comunidade, que neste caso se encontra em diálogo e reconhecimento de seu lugar dentro da diáspora africana. Não é à toa que o espaço de sociabilidade criado pela escola possibilitou o atendimento médico, terapêutico e o fortalecimento das relações sociais locais.

Por fim, também é importante ressaltar que durante a pandemia a escola tornou-se um centro de captação e redistribuição de recursos para a comunidade, além de funcionar como espaço de fabricação de máscaras e alimento para distribuição na comunidade e favelas do bairro.

[Artigo] Exclusão digital e alimentar em tempos de pandemia

Por Dario Passos

Pandemia, palavra desgraçada. Não apenas a palavra em si, mas tudo que a envolve.

O perigo de contaminação e o medo que a pandemia gera são reais. Em razão disso, tivemos a suspensão das aulas nas escolas públicas e privadas do Brasil, o que também aconteceu em todo o mundo. Mas daí surgiu um primeiro grande problema, constatado em diversas escolas e entre diversos/as estudantes e educadores/as: a dificuldade de adaptação aos novos tempos de aulas online. Para entendermos estas dificuldades, sigamos algumas etapas:

Primeira – aulas suspensas. Imediatamente os governos surgem com soluções mágicas e gerencialistas, introduzindo plataformas de ensino remoto e aulas online controladas por Google e Microsoft, entre outras empresas. Tais empresas coletam nossos dados pessoais e tornam nossa educação completamente vigiada e controlada por organismos internacionais, Secretarias de Educação, direções e coordenações de escolas, afetando não só nossa autonomia pedagógica, mas também rebaixando e precarizando ainda mais o trabalho docente. Tais fatos também contribuem para revelar como o capital se adapta facilmente aos novos tempos;

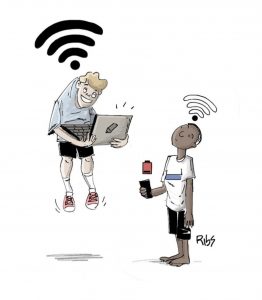

Segunda – dificuldades de acesso. Discentes das escolas públicas (e das privadas) não possuem treinamento e adaptabilidade para um ensino remoto emergencial. O mesmo está acontecendo com os/as docentes. Internet no Brasil além de ser algo caro, é de péssima qualidade. A maioria dos/as alunos/as e alguns/algumas professores/as não possuem redes de dados necessários para estudar/lecionar e, quando possuem, muitas vezes têm dificuldades em razão da difícil adaptação;

Terceira – exclusão digital. A maioria dos/as estudantes não possuem aparelhos tecnológicos adequados para seus estudos. Celular não é o melhor meio para leitura e realização de atividades online e existe também a impossibilidade do consumo de dados de redes móveis para se acessar as plataformas de ensino impostas pelas secretarias de educação. A mesma dificuldade de acesso está sendo enfrentada por diversos/as educadores/as. Portanto, aqueles/as discentes e docentes que não têm tecnologias apropriadas e internet de qualidade estão sendo excluídos digitalmente, um refluxo da exclusão social tão evidente;

Quarta – ambiente não adequado para estudos. Em pesquisa feita com estudantes, detectou-se que a maioria não tem um ambiente próprio em casa para estudar. Não existe também uma possibilidade de adaptação imediata a essa nova realidade que surge como novidade para todos/as. Casas pequenas, muitas vezes com outras crianças (o que tira a atenção), tem sido relatado cotidianamente por discentes e docentes como empecilho para as práticas pedagógicas. Dar aulas ou estudar na cozinha, banheiro, em salas e quartos apertados, não é a solução!

Quinta – problemas de ansiedade, depressão e violência doméstica. Diversos/as estudantes e também professores/as têm declarado que não conseguem se concentrar ou preparar aulas em razão da ansiedade, que tem afetado todos e todas em tempos de pandemia. A depressão também tem sido comum, já que viver em isolamento social não é algo tão simples quanto desfrutar de férias. A saúde mental não está sendo garantida neste momento e o estado, municípios e os sindicatos não têm dado muita importância para esses fatos. Já a violência doméstica também tem sido frequentemente relatada e tem aumentado consideravelmente em tempos de quarentena, com jovens e adultos/as confinados/as. Tais fatores os impede, mais uma vez, de ter a possibilidade de estudar e mostram que, neste momento, o mais importante é o cuidado e a preocupação com casos que não só afetam a saúde mental e sanitária, mas também configuram abusos seríssimos cometidos dentro do ambiente familiar.

Sexta – Todas essas etapas se somam a uma última, não menos importante, mas que deveria ser a mais evidenciada neste momento de pandemia: a necessária segurança alimentar! Nesse caso, infelizmente, temos notado uma despreocupação governamental incontestável. A dificuldade que muitos responsáveis e alunos/as do EJA estão enfrentando para ter acesso ao auxílio emergencial federal, além do desemprego e da falta de alternativas para gerar renda têm gerado muito desconforto e alertou uma série de grupos de educadores/as, pais, mães e educandos/as para este problema.

Com denúncias constantes ao Ministério Público, aos órgãos da imprensa e aos sindicatos, evidenciou-se que o isolamento social trouxe consigo a falta de alimentação dos/as estudantes que, muitas vezes, tinham na escola sua única refeição diária. A solução que a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro trouxe no início, por exemplo, era a abertura das escolas para oferecer almoço para os/as educandos/as. Tiveram que recuar após denúncias, pois em tempos de necessário isolamento social abrir escolas era o mesmo que expor trabalhadores/as da educação e estudantes ao perigo de se contaminarem.

Após inúmeras idas e vindas, a SME do Rio de Janeiro resolveu doar cartões de alimentação para os/as discentes beneficiados/as com o bolsa família. Mais uma solução excludente, já que grande parte dos/as estudantes que não recebem tal auxílio ficaram sem os tais cartões. A terceira solução da SME: doar cestas básicas. Mais uma vez esse método não se demonstrou eficiente até o momento, pois através de contatos feitos com alunos/as e responsáveis soubemos que até a presente data quase nenhum/as deles/as recebeu tais cestas.

Outro péssimo exemplo, a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro desde o início tem prometido doar cestas básicas. Após pressão sofrida por denúncias feitas à Defensoria Pública, o secretário Pedro Fernandes ameaçou reabrir as escolas para servir merenda. Após críticas e novas ameaças da Defensoria Pública, recuou e resolveu distribuir cestas básicas. Tais cestas, inicialmente, eram completamente deficitárias e custavam entre 12 e 17 reais cada, não duravam uma semana em uma família de 4 pessoas, atingindo menos de 10% dos/as estudantes. A alegação do Secretário de Educação era de que a obrigação do estado era alimentar o/a estudante e não a família. Novas denúncias feitas e mais um recuo. Agora, as cestas estão mais completas, custando entre 50 e 80 reais cada, mas com um novo problema: nem todos/as os/as alunos/as foram beneficiados/as mais uma vez. Em algumas escolas, menos de 50% dos/as discentes ficaram sem receber cestas básicas, o que é um crime!

Antes mesmo destas constatações absurdas, muitos/as trabalhadores/as da educação, estudantes, sociedade civil e responsáveis resolveram se organizar nas escolas. Em campanhas de solidariedade e apoio mútuo, para sanar esse grave problema, eles têm feito vaquinhas online para arrecadar fundos e doações para a compra de materiais de higiene, limpeza e alimentação, buscando suprir a necessidade emergencial das milhares de famílias afetadas diretamente pelos problemas decorrentes do desemprego, da falta de alternativas e da segurança alimentar. As campanhas de solidariedade de classe e de apoio mútuo emergencial podem e devem gerar bons frutos para um momento de pós-pandemia. Os comitês, estabelecidos nas escolas, também precisam servir de exemplo para que, em suas características de organização, as escolas estejam minimamente supridas por sanar questões locais. Por fim, é importante enfatizar que todo esse apoio se deu à revelia dos governos genocidas.

Um mundo novo deve insurgir após este momento de pandemia. A luta contra o ensino remoto, no que diz respeito à educação, é um dos principais aspectos dele. Aulas presenciais são essenciais para o desenvolvimento pedagógico e não podemos abrir mão delas. Isso fica evidente com a exclusão digital de estudantes e professores/as, como destacado acima, e esse aspecto não pode ser ponto passivo em nosso debate. Não podemos tolerar a ingerência de organismos internacionais e nacionais, envolvidos no gerencialismo escolar, nas questões pedagógicas tão caras a nós e muito menos indicar um projeto de “ensino híbrido” que dê conta da educação, quando sabemos que a maioria de nossos/as estudantes (cerca de 80% ou mais) estão excluídos social e digitalmente.

Um outro aspecto deste novo mundo pós-pandêmico é a necessária organização de classe, pelas bases (locais de trabalho, ruas, bairros) contra a precarização das nossas vidas. A mesma vai vir com maior força após o isolamento social. Por isso, nos fortalecer para garantir o mínimo de autodefesa entre nós se faz mais do que necessário. Aproveitar este momento, se envolver em grupos de solidariedade, estar presente nas ações diretas de apoio mútuo, tudo isso se faz também necessário. É essa organização que vai gerar frutos benéfico para enfrentarmos um futuro sombrio que se aproxima para a classe trabalhadora.

Portanto, ou somos nós por nós, nos garantindo pela sobrevivência, ou decretamos nossa morte ante a crise não só do capital (que nos atacará com mais força ante a pandemia), como também da falta de empregos e alimentos. Sendo educadores/as de escolas públicas, temos dois papéis fundamentais:

- Lutar contra as impositivas aulas remotas excludentes, exigindo que o único protocolo aceitável de retorno das aulas presenciais seja uma vacina (não existe paradoxo nisso, daí a exigência da suspensão do ano letivo para uma posterior discussão do calendário, desvinculando este ano letivo do ano civil);

- Neste momento de pandemia, garantir a segurança alimentar de nossos/as alunos/as organizando-se nas escolas através de comitês de apoio mútuo e solidariedade de classe (envolvendo profissionais da educação, estudantes e familiares), o que poderá ser aproveitado positivamente em momentos de pós-pandemia.

Se você não é trabalhador ou trabalhadora de escola pública, organize-se por bairro ou locais de trabalho em um sentido de solidariedade de classe e não aceite o trabalho remoto imposto sem uma ampla discussão com seus sindicatos ou com a classe que a você pertence em seu local de trabalho. Tem sido comum a reclamação de trabalhadores/as de diversas áreas quanto ao acúmulo de funções e de falta de hora de trabalho pré-definida. Não aceite responder ao ZAP ZAP do patrão ou da patroa fora de seu horário de serviço, por exemplo. Nada de responder mensagens em finais de semana, madrugadas ou fora de seu horário. Não aceite a precarização e rebaixamento de seu trabalho!

Para quem está sendo ameaçado/a pelo trabalho remoto, nossa solidariedade total e irrestrita. Exijam equipamentos de proteção individual e não aceite trabalhar sem condições mínimas de higiene. Cuidem-se todos e todas e cuidemos cada um de nós, entre nós, porque se dependermos de patrões e governos, nossa morte estará decretada.

Para quem está desempregado/a ou tendo dificuldades de acesso a programas emergenciais de governo, busque contato com organizações civis em seus bairros. Muitos programas de solidariedade de classe têm se construído nestes momentos de pandemia e tamanho apoio mútuo é importante para que possamos sanar nossos problemas que, mesmo que não sejam resolvidos por completo e de forma imediata, pode nos servir para encontrarmos uma solução vindoura. Não desistam: se organizem e lutem pelos seus direitos!

[Poesia] O mercador das almas

[Artigo] Surdez e Pandemia

Por Marco Antonio

Acho interessante iniciarmos esta conversa levantando algumas diferenças entre pessoas surdas, ensurdecidas e deficientes auditivos. Para começar, tenha em mente que toda pessoa surda é, em uma visão clínica, deficiente auditiva. Mas nem toda pessoa deficiente auditiva é Surda (depende do grau e características físicas do comprometimento). E a pessoa ensurdecida, por sua vez, teve sua audição suprimida em algum momento da sua infância ou fase adulta, por alguma patologia ou trauma. Já as pessoas ditas surdas (levando-se em consideração essas divisões) são as que têm surdez congênita. Esse breve e superficial apontamento servirá para nos situarmos no qual mais afetada a pessoa é, de acordo com sua identificação de surdez.

Podemos começar reconhecendo que, dentre as pessoas surdas, existem algumas características identitárias, determinadas por trajetórias de vida e/ou postura político-social, sendo que algumas convivem entre si e outras não. E há ainda diferenças simplesmente sociais, como ocorre com indivíduos acometidos por qualquer outra necessidade especial. Há de pessoas que nasceram ou ficaram surdas, e há pessoas surdas de diferentes classes sociais. Algumas destas diferenças identitárias e/ou sociais são determinantes em relação a postura da pessoa surda, como ela recebe o retorno da sociedade e, consecutivamente, como ela sente o impacto desta pandemia que nos assola.

Dito isto, preciso destacar as principais características identitárias das pessoas com surdez, fazendo uma compilação parcial da Revista FENEIS, de 2002. São elas:

- Identidades Surdas (identidade política): trata-se de uma identidade fortemente marcada pela Política Surda. São mais presentes em surdos que pertencem à Comunidade Surda e apresentam características culturais…;

- Identidades Surdas Híbridas: Surdos que nasceram ouvintes e, com o tempo, alguma doença, acidente, etc. os deixaram Surdos…;

- Identidades Surdas Flutuantes: Surdos que não têm contato com a Comunidade Surda. Ou são os Surdos que viveram na inclusão ou que tiveram contato da surdez como preconceito ou desconhecimento social. São outra categoria de Surdos, visto de não contarem com os benefícios da Cultura Surda. Eles também têm algumas características particulares…;

- Identidades Surdas Embaraçadas: são outros tipos que podemos encontrar diante da representação estereotipada da surdez ou desconhecimento da surdez como questão cultural.

- Identidades Surdas de Transição: estão presentes na situação dos Surdos que devido a sua condição social viveram em ambientes sem contato com a identidade surda ou que se afastaram da identidade surda.

- Identidades Surdas de Diáspora: as identidades de diáspora divergem das identidades de transição. Estão presentes entre os Surdos que passam de um país a outro ou, inclusive passam de um estado brasileiro a outro, ou ainda de um grupo surdo a outro. Ela pode ser identificada como o Surdo carioca, o Surdo brasileiro, o Surdo norte-americano. É uma identidade muito presente e marcada.

- Identidades Intermediarias: o que vai determinar a identidade surda é sempre a experiência visual. Nesse caso, em vista desta característica diferente, distinguimos a identidade ouvinte da Identidade Surda. Temos também a identidade intermediaria. Geralmente essa identidade é identificada como sendo Surda. Essas pessoas têm outra identidade, pois tem uma característica que não lhes permite a Identidade Surda, isto é, a sua captação de mensagens não é totalmente na experiência visual que determina a Identidade Surda. (FENEIS, 2002)

Quando nós conhecemos essa variedade de identidades surdas, podemos começar a ter uma noção, ainda que ínfima, de trajetórias de vida de algumas pessoas surdas, suas privações, angústias e lutas por visibilidade e direitos negligenciados.

A pandemia, para algumas pessoas surdas pode ter consequências devastadoras para muitos cenários, mas também traz à luz a vida, muitas das vezes sub-humanas a que são relegadas muitas pessoas, quando postas à margem da sociedade. Digo isso porque a experiência de vida social da maioria das pessoas surdas já era difícil antes da pandemia. O fator comunicação é imprescindível em vida social. Imagina uma pessoa, em alguns casos desde criança, a se limitar em seus anseios mais básicos, por se ver inserida em uma sociedade a qual não entende, e nem é entendida por ela. Incluindo muitas vezes sua própria família, que é a maioria dos casos dos Surdos que nascem em lares ouvintes.

Mas voltando à questão pandêmica, é notório que as mazelas sociais estão sendo mais evidenciadas, saindo das sombras sociais e invadindo os lares e as mídias de uma forma nunca antes vista, provocando, em um certo grau, a empatia e a cobrança social por mais atenção às situações negligenciadas e subjugadas de vida do povo menos favorecido. Dentre esses está a População Surda que, em muitos dos casos, se apresenta em diversas situações de desamparo.

Ainda são poucas as iniciativas e olhos voltados para tais pessoas, mas já se começa a ter a preocupação de se pensar na comunicação em LIBRAS. Alguns exemplos dessa preocupação são as máscaras transparentes; lives artísticas e culturais com janela interativa ou minimamente com legendas; a urgência da aprendizagem de LIBRAS e disponibilização de intérpretes em instituições públicas e comércios; entre outros. Até mesmo as famílias que têm crianças e jovens surdos em casa, com a permanência dessa pessoa por mais tempo junto com as demais, provoca a necessidade de se pensar sobre como melhorar a comunicação.

Então você poderia me perguntar: “Tá bom. E as questões negativas?”. São justamente essas questões positivas, negligenciadas, com o acréscimo de outras demandas. Assim, podemos retornar àquelas definições de Identidades Surdas. O mal pandêmico aflige com mais intensidade alguns indivíduos que se encontram em determinados grupos daqueles. Infelizmente não poderemos analisar em um contexto mais amplo, o que demandaria um conteúdo bem maior de informações. Dessa forma, vamos pegar um exemplo de um grupo mais afetado primeiro. Por exemplo, as pessoas que se identificam com o grupo da Identidade Surda Embaraçada. Segundo a revista FENEIS (2002), as características das pessoas surdas reconhecidas com essa identidade se apresentam da seguinte forma:

Sua comunicação é [isto é, se dá] por alguns Sinais incompreensíveis às vezes;

- Não têm condições de dizer onde moram, seu nome, sua idade, etc.;

- Não têm condições de usar Língua de Sinais, não lhe foi ensinada, nem teve contato com a mesma;

- São pessoas vistas como incapacitadas;

- Neste ponto, ouvintes determinam seus comportamentos, vida e aprendizados;

-

- É uma situação de deficiência, de incapacidade, de inércia, de revolta;

- Existem casos de aprisionamento de surdos na família, seja pelo estereotipo ou pelo preconceito, fazendo com que alguns surdos se tornem embaraçados. (FENEIS, 2002).

Pois é. Consegue imaginar a situação de uma pessoa idosa nessas condições, somando-se à atual circunstância na qual nos encontramos? Imagine as informações que não chegam, as necessidades básicas que não são supridas. Agora imagine essas pessoas com comorbidades, quase sempre acompanhadas a surdez e outras adquiridas pela vida.

Além disso, vamos tentar visualizar os jovens do citado grupo. Antes da pandemia já levavam uma vida de limitações, falta de perspectivas, mexendo com toda autoestima e saúde. Na pandemia, houve corte ou queda de salário, desemprego, doenças, necessidades. Sabe aquela história da negligência do poder público e do descaso da sociedade? Nesses casos as proporções do mal causado são maiores. São danos que 600, 1000, 2000 reais de auxílio emergencial não apagam. E, em se falando desse “auxílio”, imagine essas pessoas no caos da falta de informações, incertezas, fraudes, erros que foi a distribuição dessa esmola. Falam que o Brasil não é para amador, mas eu acredito que ele não é na verdade é para o pobre viver. Pode até sobreviver, mas viver de forma digna é outra história. Muito distante. E é nesse sentido que essa situação caótica pode dar uma visibilidade maior a esses entre outros casos que muitas vezes nos são desconhecidos, ignorados pela nossa turva visão social. É o que estamos fazendo agora com este texto.

Mas agora, vamos retornar à outra ponta, citando as diferenças identitárias surdas. Observando o grupo das pessoas que são da Identidade Surda, segmento mais politizado das identidades mostradas, percebemos que:

-

- Possuem a experiência visual que determina formas de comportamento, cultura, língua, etc.;

- Carregam consigo a Língua de Sinais. Usam sinais sempre, pois é sua forma de expressão. Eles têm o costume bastante presente que os diferencia dos ouvintes e que caracteriza a diferença surda: a captação da mensagem é visual e não auditiva. O envio de mensagens não usa o aparelho fonador, utiliza as mãos;

- Aceitam-se como surdos, sabem que são surdos e assumem um comportamento de pessoas surdas. Entram facilmente na política com Identidade Surda, onde impera a diferença: necessidade de intérpretes, de educação diferenciada, de Língua de Sinais, etc.;

- Passam aos outros surdos sua cultura, sua forma de ser diferente;

- Assumem uma posição de resistência;

- Assumem uma posição que avança em busca de delineação da identidade cultural;

- Assimilam pouco, ou não conseguem assimilar a ordem da língua falada, tem dificuldade de entendê-la;

- Decodificam todas as mensagens recebidas em Língua de Sinais;

- A escrita obedece à estrutura da Língua de Sinais, pode igualar-se a língua escrita, com reservas;

- Tem suas comunidades, associações, e/ou órgãos representativos e compartilham entre si suas dificuldades, aspirações, utopias;

- Usam tecnologia diferenciada: legenda e Sinais na TV, telefone especial, campainha luminosa;

- Tem uma diferente forma de relacionar-se com as pessoas e mesmo com animais;

(FENEIS, 2002)

Como se pôde observar pelas características do grupo em questão, se tem uma postura mais autônoma, reivindicatória de seus direitos, lutam contra a condição de excluídos sociais e exigem visibilidade. Mas não podemos nos enganar e achar que está tudo bem para essas pessoas. São mais visibilizados e chamam a atenção para suas necessidades mediante muito “barulho”. Na sua maioria são organizados, unidos, cuidam um do outro, mas sofrem pela distância de uma vida social longe do ideal. Qualquer isolamento enfraquece. E por ser a socialização e a troca uma das características da Comunidade Surda, há uma perda nesse processo na atual conjuntura, principalmente para os mais jovens, que ainda se encontram num processo de fortalecimento da sua identidade, necessitando mais dessa proximidade que as presenças remotas, das redes sociais e reuniões virtuais, não suprem. Alguns de nós podemos, vendo de fora, identificar a Comunidade Surda e seus espaços como “guetos”, o que caracterizaria um perpetuo e proposital distanciamento da “sociedade ouvinte”. Em alguma medida pode ocorrer isso por parte de alguns dos surdos. Porém, como disse anteriormente, eles precisam fortalecer sua Identidade Surda numa proporção cultural, haja visto que a cultura da nossa sociedade, majoritariamente ouvinte, não os contempla, não os agrega. Os supostos “guetos” é o que lhes resta. Não é o ideal, dentro de uma ideia igualitária de sociedade, mas é o jeito que essas pessoas têm de se fortalecer de alguma forma. Inclusive, se muitos desses jovens, em seus ambientes familiares e comunitário, onde a cultura ouvinte impera, sobrevivem e se impõem, é muitas das vezes pelo fortalecimento na sua cultura surda, na troca com seus pares.

Mas e as crianças surdas, como ficam nesse cenário? Como dá para imaginar, as crianças surdas ainda não estão firmadas em nenhuma dessas denominações identitárias citadas anteriormente, não sendo possível analisar suas situações nesse contexto pandêmico por tais parâmetros. No entanto, pode-se ter uma ideia a partir do que já é a vida em família dos pequenos. A postura familiar diante da surdez é crucial nesse processo, se tendo vários cenários para a diversidade de casos. Mas também precisa-se levar em consideração a questão do tipo de surdez e de quando se deu.

Para aprofundarmos o debate, pensemos nas crianças em idade de educação infantil até o fundamental l, por exemplo. Vamos imaginá-las sem a LIBRAS. Coloco a LIBRAS em destaque aqui pois é a base da comunicação e alfabetização, salvo alguns casos de uso de implante ou aparelhos, o que não é a realidade da maioria. Uma criança assim agora está em casa, 24 horas por dia, todos os dias da semana, sendo privada de todo o processo pedagógico e relacional, em lares onde a maioria ou todas as pessoas da sua família não sabem nada ou quase nada da sua língua materna, que ela começou a aprender, mas ainda não a domina. É um cenário com forte propensão a desencadear na criança sintomas de hiperatividade, agressividade, nervosismo, além da possibilidade do agravamento de possíveis comprometimentos que possam ter acompanhado a sua surdez. A família, muitas vezes, evita outras crianças por receio de conflitos pela falta de comunicação. Para a criança restam, portanto, a televisão e o celular, quando se tem. Esse panorama tende a se agravar se a família vive de forma precária, com poucos recursos, casa pequena com muitas pessoas, entre outras mazelas que não são raras. Em alguns casos pode até se desencadear maus tratos à criança por parte dos familiares, comprometendo ainda mais o aspecto psicológico dessa criança. Góes (1996), citado por Brito e Dessen (1999), diz que“Os efeitos da restrição de experiências de linguagem têm sido tradicionalmente associados a caracterizações estereotipadas da pessoa surda, a quem se atribui traços como pensamento concreto, elaboração conceitual rudimentar, baixa sociabilidade, rigidez, imaturidade emocional…”.

A criança surda, assim como a ouvinte, para ter minimamente um ambiente favorável para o seu desenvolvimento necessita interagir com seus pares, aprimorar sua linguagem, se identificar com o outro e com o meio. Muitas famílias não possuem possibilidades estruturais, econômicas e culturais para prover essa necessidade da criança sem o auxílio do ambiente escolar, que ameniza esse impacto social. E pensando em escola, não se pode deixar de pensar o que fazer neste momento. Se a saída da educação remota é inviável, pedagógica, logística e estruturalmente para alunos(as) de escolas regulares, o que dizer das escolas para surdos, onde se apresentam tamanhos impedimentos em um universo peculiar, de onde a escola presencial é insubstituível? Por outro lado, mais uma vez comparando, qualquer possibilidade de retorno, que é de difícil realização para as escolas regulares, ganha uma proporção ampliada em se tratando de uma escola onde questões culturais de socialização e aspectos de saúde quase que generalizados tornam imprudente qualquer forma de retorno presencial antes da descoberta e aplicação de uma vacina contra o COVID 19.

É importante ressaltar que, obviamente, este texto só destaca alguns pontos pertinentes à situação social da pessoa surda, durante a pandemia. A magnitude das dificuldades pelas quais passam a(o) Surda(o) no nosso país, não daria para ser esgotada neste breve texto. Além do que, ao comentar sobre tais fatos, o faço de uma posição de ouvinte que sou, que não está convivendo com nenhuma pessoa Surda neste período de isolamento, e que tem uma posição privilegiada na sociedade – majoritariamente de ouvintes – onde posso usufruir do pleno benefício da comunicação e tudo que está acarretado a isso. Sendo assim, nunca alcançaria a dimensão real do que passam as pessoas surdas. Salvo as devidas proporções, seria parecido com um branco falando do racismo sofrido pelos negros, ou um homem escrevendo sobre o que sofrem as mulheres por causa do machismo.

Ainda assim, o que trago aqui são colocações a partir de uma experiência (em curso) como professor de uma escola bilíngue para surdos, de estudos de casos como prática pedagógica, pesquisas e diálogos com responsáveis e alunas(os), antes e durante a pandemia. Tendo como objetivo contribuir minimamente com a divulgação da situação caótica pela qual passam as pessoas Surdas. Essa situação é a constatação do que já ocorria antes, mas agora há com o agravamento de um isolamento social coletivo e todas as suas consequências prejudiciais à vida das pessoas. Analisando o dia a dia da vida de alguns indivíduos Surdos é impossível não constatar a evidência do tão visceral que é a nossa desigualdade social, o descaso do dito “poder público” e sua leva de políticos que se alternam nos bancos da falácia representativa que, quando desviam sua “nobre” atenção ao povo, só veem um dedo, com um potencial de apertar uma certa tecla verde, fazendo com que a mamata se perpetue por mais um tempo. Por outro lado, também necessitamos da conscientização populacional, do olhar o outro, do reivindicar também pelo outro, porque é bem óbvio, não podemos esperar que os homens de lá virem justos da noite para o dia.

Bibliografia:

BRITO, Angela Maria Waked de; DESSEN, Maria Auxiliadora. Crianças surdas e suas famílias: um panorama geral. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre, v. 12, n. 2, p. 429-445, 1999 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79721999000200012&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em 18 jul. 2020. https://doi.org/10.1590/S0102-79721999000200012;

PERLIN, Glandis – As diferendes Identidades Surdas; Revista da FENEIS – Ano IV – número 14, abr./jun. 2002.

[Cultura] Arte, isolamento e exclusão: reflexões sobre o cenário do artista na atualidade

Por Alexandre Velden e Ana Karenina Riehl

A cultura sempre está em crise. Mas na última década, o discurso da crise tem sido recorrente. É inevitável não pensar em um paralelo com a reflexão de Darcy Ribeiro: “A crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto.” Resta à cultura um projeto calcado na precariedade?

Observemos os dados: O investimento federal na pasta da Secretaria da Cultura – outrora Ministério – vem sendo dramaticamente reduzido desde 2013, investimento que em média correspondeu a 0,07% do valor total público gasto entre os anos de 2003 a 2013. Aproximando um pouco mais a questão, no município do Rio de Janeiro, viveu-se em 2015 um calote do único edital para ações culturais na cidade, investimento que já não era muito satisfatório – de 25 milhões. A resposta da prefeitura foi, no mesmo ano, estabelecer um novo edital no valor de 500 mil reais para toda a cidade, 1/50 do valor anterior.

Essa mitigação atinge profundamente o teatro com o fechamento de mais de 30 casas de espetáculos só na capital. Nesse cenário, se desenhou, por parte de grupos teatrais da cidade, a busca empreendedora de modelos em rede, como o crowdfunding, para o financiamento de seus trabalhos. Ainda assim, dificilmente encontram-se artistas que conseguem sua sustentabilidade a partir de sua obra, de seu ofício. Além disso, o perverso sistema de patrocínio via isenção fiscal leva a que os escassos recursos se restrinjam a poucas produções e se concentrem geograficamente, não permitindo a democratização e o fomento de expressões culturais populares e periféricas.

Nesse cenário já difícil, a pandemia chega para instaurar a sensação de terra arrasada. Se as condições já dificultavam e impediam a produção teatral, como continuar produzindo uma arte que tem como principal prerrogativa o encontro? Com a paralisação das atividades, a sustentabilidade do artista, já tão precária, simplesmente deixa de existir. Caminhos foram pensados e propostos, tanto pela sociedade civil organizada quanto por parlamentares. A garantia do acesso ao auxílio emergencial (negado à categoria pelo executivo) é uma delas, assim como políticas que visem a manutenção dos espaços culturais existentes. A outra, mais problemática, é a criação de editais emergenciais. E por que falamos problemática?

A diferença nas condições de produção na cidade já era gritante, um exemplo é a concentração dos aparelhos de cultura no eixo zona sul-centro no Rio de Janeiro. Com editais emergenciais que têm a justificativa de ajudar artistas impossibilitados de exercer seu ofício, uma lupa é posta dentro dessas mesmas condições. Tais editais colocam não apenas como contrapartida, mas como seu próprio objetivo, a produção de um material artístico audiovisual. Isso quando não exige que o material seja produzido antes de sua inscrição, vide o Edital do Prêmio Funarte Respirarte.

Há, é claro, uma crise ética e estética em jogo, onde a busca pelo novo, por experimentações e por novos formatos do fazer teatral tem sido apresentada por muitos artistas. Sem dúvidas isso é legítimo. Mas a desigualdade se anuncia quando pensamos na exclusão digital, como o acesso limitado a aparelhos tecnológicos e à internet, por exemplo. Além disso, as diferentes condições de vida também influenciam na capacidade de criação de diversos artistas. Como garantir um espaço de criação para quem mora em uma casa com poucos cômodos e muitas pessoas? Como garantir tempo criativo quando o imperativo é o cuidado da casa, dos filhos ou mesmo de pessoas adoecidas? Poucos são aqueles que realmente têm condições de investir em seu ofício durante a pandemia. Que tipo de edital é esse, que visa ser emergencial e de ajuda, mas ao fazer uma exigência de contrapartida, impossibilita que boa parte dos trabalhadores do teatro possam recorrer ao mesmo?

Podemos também identificar um viés ideológico nesse projeto. A quem e por que interessa a exclusão da periferia na produção cultural? Adorno atribui um papel social à arte, onde a mesma cria condições para a reflexão dos indivíduos sobre a sociedade. No entanto, aos que agora estão no poder em nada interessa as reflexões dos debaixo. Primeiro porque não é interessante qualquer motivação a mentes questionadoras que podem voltar suas críticas ao estado de coisas atual. Segundo, pelo fato de que a arte crítica é potente arma na disputa ideológica. Nesse sentido, observamos nos últimos anos que um projeto conservador se solidifica, apoiando-se nos setores – empresariais e da sociedade – mais nefastos, contrários à construção de uma sociedade diversa, plural e democrática. Dessa forma, o projeto de exclusão econômica e política também é um projeto de “bons costumes” e ideologias excludentes. Como aponta o Observatório da Censura à Arte (http://censuranaarte.nonada.com.br/) – que acompanha a censura desde o caso do Queermuseu (setembro de 2017) – a perseguição e a criminalização de determinadas expressões artísticas cresce a cada ano. Também é praxe o conflito com artistas e gestores culturais não alinhados aos “bons costumes” e a indicação dos mais obscuros quadros para as entidades da cultura – “pessoas do mercado” e “olavistas” -, intelectuais comprometidos em aprofundar a invisibilidade dos conflitos e das lutas as quais marcam a história dos subalternos.

Nós, do Pé de Cabra Coletivo, há alguns anos vivemos enquanto grupo essas angústias e questões, tanto do ponto de vista das necessidades e dificuldades materiais e profissionais, como na batalha das ideias e na disputa por uma arte emancipadora e crítica. Nos firmamos como companhia teatral e coletivo cultural da Zona Norte do Rio de Janeiro, envolvido com a pesquisa estética, mas também interessados na reflexão e na construção coletiva de espetáculos e espaços emancipadores. Sempre nos foi uma experiência central e de muita riqueza nos apresentarmos em diversos locais – festivais, escolas, universidade, aparelhos culturais diversos – e dialogar com diferentes públicos. Nos últimos meses antes da pandemia, travamos contato com uma escola pública na qual iriamos estabelecer um instigante vínculo de oficinas, debates e projetos com os estudantes, professores e funcionários. Em contrapartida, a escola nos disponibilizaria um suporte físico para ensaios e a preparação de um próximo espetáculo. Em uma cidade carente de aparelhos culturais e de democratização de acesso à cultura, nos parece muito frutífero pensar as escolas também como parte dos espaços culturais urbanos. Estávamos animados para estabelecer essa interessante troca. Não será possível reestabelecer essa parceria tão cedo, e sem dúvida, os próximos projetos precisarão levar em conta, em seus processos criativos e pedagógicos, que estamos longe de um projeto político e de sociedade capaz de reverter a relação predatória estabelecida com o meio ambiente, sendo o mais provável que novas doenças, pandemias e catástrofes climáticas se avizinhem de forma cada vez mais frequente.

Por fim, lembremos que nesse difícil momento de isolamento social, a potência da arte de alguma forma foi reconhecida a partir de uma maior atenção e novos olhares e experiências. Para além da importância da arte na expressão particular de nossas angústias e dos receios crescentes, cabe lembrar que ela nos permite reflexões comuns e o estabelecimento de laços. Através dela construímos solidariedade e reforçamos concepções de mundo que não estão dispostas a aceitar uma balança de escolha entre a “economia” (leia-se, a manutenção das taxas de lucro e a intensificação da exploração) ou a vida. Contra uma sociedade igualitária, radicalmente democrática e diversa, a política econômica, cultural e ideológica dos governos na esfera federal, estadual e municipal do Rio de Janeiro, resgatam valores conservadores e fazem compromissos com milícias e setores autoritários. Um ataque que busca aprofundar uma história na qual monarquia, escravidão, ditadura e autoritarismo são benéficos em contraposição às lutas feministas, antirracistas, dos movimentos LGBTQI+ e os males do “marxismo cultural”. Sem dúvida, a arte e a educação, que se propõem reflexivas, emancipatórias e socialmente compromissadas, são inimigas desse projeto autoritário e excludente. Cabe a nós, compartilharmos nossas experiências, anseios e horizontes, refletindo o quanto esse difícil momento de isolamento social aprofunda as opressões e a exploração perpetrada pelo capitalismo contemporâneo. E assim repensarmos – e colocarmos em prática – a solidariedade, projetos afins e processos artísticos e pedagógicos emancipadores.

[Coluna] Ajuda Mútua como fator de (R)evolução e transformação da realidade

Por José Maria de Carvalho

Certa vez um famoso geógrafo e militante anarquista chamado Piotr Kropotkin disse que “o princípio da ajuda mútua é o fundamento necessário da vida cotidiana”. Essa frase pode parecer vazia e genérica num primeiro momento, mas tem uma profundidade que o próprio autor elaborou em uma de suas obras escritas. “Ajuda Mútua – um fator de evolução” foi lançado nas primeiras décadas do século XX.

No livro, Kropotkin estabelece que a ajuda mútua vai além das ações humanas e das suas instituições, mostrando que até outras espécies animais desenvolvem essas ações para se salvarem. A ajuda mútua sempre acompanhou a humanidade ao longo da história e o autor em questão queria mostrar, naquela época, que não era apenas a competição que nos movia de tempos em tempos nos fenômenos históricos e acontecimentos cotidianos.

Quando se fala de ajuda mútua não estamos falando de algo abstrato ou corriqueiro. Ajuda mútua é, por exemplo, fortalecer os trabalhadores(as) de aplicativo quando esses fazem uma greve por melhoria de direitos, melhores salários e contra a superexploração da sua mão de obra. Ajuda mútua também é buscar se solidarizar com a população de periferia que desde sempre sofreu com a violência de Estado e políticas de exclusão social e que, nessa pandemia, vem sofrendo ainda mais com a falta de saneamento básico, alimentação e necessidades essenciais, uma vez que tais carências só colaboram para que se contabilizem, a cada dia, mais mortes e pessoas infectadas.

Porém, vale dizer que sempre houve e ainda há muita resistência a todo esse contexto nos territórios de favelas e periferias em geral e tal resistência não seria possível sem ajuda mútua. Seja nos mutirões para levantar habitações, conseguir água para as pessoas beberem e brigar por direitos contra desmandos cotidianos das instituições. Dessa forma, a ajuda mútua também pode se dar exatamente em se colocar à disposição de estar ombro a ombro para divulgar as lutas e apoiar do jeito que puder essa população que desde sempre sofreu nas mãos do Estado.

A ajuda mútua é trabalhar coletivamente para que nenhum ser humano explore o outro, em lugar algum do mundo. É entender que ninguém pode ser considerado refugiado de forma ilegal, pois a nossa pátria é o mundo. E a solidariedade não possui fronteiras.

Ajuda mútua é entender que não existe escola e nem aula sem estudantes, funcionários da limpeza, inspetores ou porteiros. Não existem obras lindas e modernas sem os pedreiros. Não existe pão na nossa mesa sem a força de trabalho do camponês que planta o trigo. Todas essas formas de trabalhar precisam ser entendidas de forma conjugada, já que sem uma função dessas a sociedade não funciona e não é por conta do patrão que as coisas estão de pé, mas porque há uma comunhão de trabalho e ajuda mútua num sentido geral entre os debaixo. Por isso, a solidariedade também se expressa nos boicotes coletivos à produção e exploração de patrões que só sugam a força de trabalho dos operários e da classe trabalhadora em geral.

Além disso, estar presente e dar apoio às lutas contra o racismo, machismo e homofobia, mesmo se a pessoa for heterossexual, do sexo masculino e branco também é uma forma de solidariedade.

Portanto, é preciso, a todo instante, fortalecer a ajuda mútua, a solidariedade entre os que estão sendo explorados há séculos e construir alternativas a esse sistema que desde sempre se construiu na base da competição e não consegue, de forma alguma, tolerar formas de associação entre coletividades que se ajudam mutuamente para transformar tanto a sua realidade e quanto de companheiros ao lado, expandindo esse leque, e colocando medo naqueles que se sustentam a partir do estímulo à competição e da exploração das classes mais desfavorecidas.

É… Kropotkin quis dizer mais ou menos isso no início dos anos 1900, mas estamos vendo que essa ideia é mais atual do que nunca. Podemos então resumir em uma frase esse ensaio: SÓ O POVO SALVA O POVO!